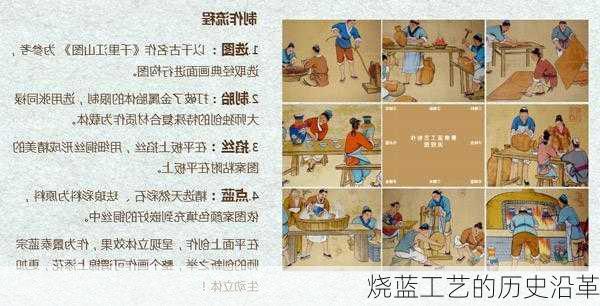

烧蓝工艺的历史沿革

起源与发展

烧蓝工艺起源于13世纪末的意大利,随后在14世纪的法国巴黎出现了多彩的透明珐琅器。在中国,迄今发现的最早的烧蓝实物是清雍正年间(1723~1735)的银烧蓝五福捧寿八方盒,这表明烧蓝工艺的起源应不晚于17世纪末。早期的烧蓝工艺品主要由清朝内务府、广储司设的“银作”来生产,这些工艺品都用来为皇宫贵族服务。直到清晚期,民间银铺才开始烧制这种器皿。

工艺特点

烧蓝工艺是以银作胎器,敷以珐琅釉料烧制成的工艺品,尤以蓝色釉料与银色相配最美而得名。它的制作过程包括制器、一次清洗、烘干并加热等多个步骤,其中最关键的是烧蓝环节,需要在700℃至720℃左右的低温多次烧制,整个过程全靠人工经验控制。

文化意义

烧蓝工艺不仅拥有古法黄金的质感,更有手工制作精雕细琢的细致。它体现了典型的宫廷文化特征,具有雍容华贵、精益求精、昂贵考究等皇家宫廷的特色,体现出了典型的皇家风范。烧蓝作品绚丽、明快,别具一格,尤以蓝色釉料与银色相配最美而得名。银蓝的色彩具有水彩画的透明感,使银器别有一番情趣。

传承现状

烧蓝工艺是一种集冶金、铸造、绘画、焙烧、錾刻、锤揲等多种工艺为一体的复合性工艺,对艺人的技术水平要求比较高,学徒时间长。由于工艺繁琐,目前掌握烧蓝技艺的多为一些老艺人,曾一度面临失传的风险。为了使我国优秀的传统手工艺得到良好的继承,可将其创新运用于现代饰品设计中。现代饰品设计在承载传统手工艺的过程中,需要做到装饰性与流行性的统一,即在保留传统手工艺优秀内核的基础上,不断探索现代的流行样式。