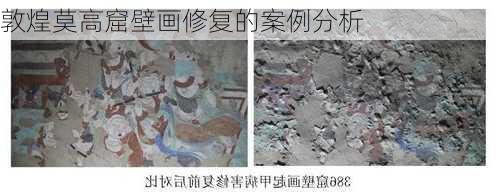

敦煌莫高窟壁画修复的案例分析

敦煌莫高窟是中国乃至世界上现存规模最大、内容最丰富的佛教艺术地,其壁画修复工作具有极高的历史和艺术价值。以下是两个具体的案例分析:

案例一:李云鹤的壁画修复工作

李云鹤的贡献李云鹤,86岁高龄,是敦煌研究院保护研究所前副所长,被誉为“文物修复界泰斗”。他在63年的时间里,专注于修复敦煌莫高窟的壁画和塑像。李云鹤参与修复壁画4000余平方米,修复、复原塑像500余身。他对敦煌莫高窟的贡献不仅在于他的技术水平,更在于他对文物保护事业的坚守和执着。

壁画修复的挑战敦煌莫高窟的壁画面临着多种病害,如起甲、粉化、脱落、发霉、变色、空鼓、盐霜、酥碱等。壁画修复需要经历除尘、“***”、回帖、滚压等工序,稍有不慎,就会导致千年前文物的彻底损毁。

壁画修复的技术创新在壁画修复过程中,李云鹤和他的团队不断创新。例如,他们研发了专门用于壁画修复的黏合剂,经过数百次实验筛选出来,这是敦煌研究院对壁画保护的一大突破。

案例二:数字化虚拟修复

数字化虚拟修复的尝试敦煌研究院从上世纪九十年代就开始通过与国内外科研机构合作,采取各种手段来保护莫高窟壁画。近年来,他们开始探索使用计算机和图像处理技术对莫高窟壁画进行数字化保护。通过对目标修复的壁画图像资料和文字资料的查阅,利用计算机图像处理技术,在壁画数字图像上进行虚拟修复。这种方法可以形成一套规范的数字化虚拟复原流程,为以后的壁画虚拟修复工作提供一个可操作性的方案。

数字化虚拟修复的意义

数字化虚拟修复的意义数字化虚拟修复不仅可以使数字化成果更好的在展示、创意和弘扬等方面被有效的利用,而且可以为敦煌文化弘扬、文化产业开发和缓解旅游开放提供数据支持。此外,通过图像修复的规律,可以为将来的图像虚拟修复提供参考。

以上两个案例分析展示了敦煌莫高窟壁画修复工作的艰辛与成就,以及在新技术条件下,文物保护工作的新进展和新挑战。